EL LIBRO DE LA ENVIDIA

Por Ricardo Silva Romero*

En el cielo es de día pero en la Tierra es de noche. Una sola nube blanca cubre como una carpa de circo la vida de aquí hasta Bogotá. Y todas las cosas se ven, se ven los árboles, se ven los manzanos y los papayuelos, como un par de hileras de custodias y de candelabros, pero extinguidas por la oscuridad que aún queda en todas partes. El Loco da cada paso a la vez en los pastizales pantanosos que rodean el lugar, un, dos, un, dos, un, pues ya está cansado de tantos resbalones y de tantas caídas. Respira dentro de la bolsa de papel para que no se le cuele en los restos de sus pulmones el aire helado de la sabana. Va encorvado por el miedo. Tirita. No mira atrás ni adelante ni a los lados porque no confía en ninguna sombra.

¿Y si los asesinos lo están esperando, detrás de la madrugada, para encararlo cuando él avance un poco en el camino? ¿Y si a él también, igual que a Silva, van a matarlo como a un pájaro en vuelo?, ¿como a un jinete sin cabeza?

El Loco Cacanegra se detiene un momento. Guarda en los dos bolsillos del abrigo la bolsa y el rosario y después mete las manos a ver si en verdad sí los guardó. Y a pesar del pavor que está aguantando, que es una mano que le agarra y que le tuerce el cuello, y que le obliga a contar hasta diez como esa vez que su papá le enseñó a respirar hondo, se va acercando hasta el lugar del crimen sin levantar del suelo la mirada. Fue allí donde mataron a José Silva. Seguro que iba para aquí atrás: para su fábrica de mosaicos de Fontibón. Sin duda que le preocupaba sobremanera el comportamiento tan extraño del guardia de la edificación.

A fin de cuentas, el tipo sólo tenía un revólver de fuego lateral —el revólver Smith & Wesson del señor don Ricardo Silva— para proteger aquel lugar de tantas sombras.

Y todo el tiempo se quejaba el hombre. Y se negaba de todas las maneras posibles a trabajar los sábados en la noche. Y a Silva le estaba tocando entonces remplazarlo aquellos días.

Su nombre era raro para un vigilante que se resistía a aparecer justo ese día: Saturnino Cetina. Vestía de algodón como un indio. Guardaba el revólver de Silva entre los pantalones. Hablaba de sus tiempos de arriero, mensajero, recolector. Se moría de la envidia ante los zapatos del patrón: por qué no él. Y hablaba tan mal. Tenía los pies tan llagados por las niguas que apenas soportaba unas sandalias que le había regalado la viuda que lo había recibido como albañil en aquella casa colonial de La Catedral que les dio por convertir en una pensión hace unos nueve meses. Cumplía treinta años de vida miserable y corrompida. Negaba ante su madre estar sobreviviendo de milagro las úlceras de la sífilis. Devolvía «mil gracias» a cambio de todo y de nada. Y juraba por Dios, y volvía a jurar y juraba, que no había sido cómplice del linchamiento de la adúltera Sagrario Morales en aquella casa vacía en las goteras de Santa Bárbara.

«Yo no he matado nunca a una mujer ni pu aquí ni pu allá», decía pensándolo bien, «mil gracias por creerme».

Reconocía a cambio el escalofrío que le estrujaba los hombros siempre que pasaba al lado de una chapola carmelita. Pedía perdón por haberle arrancado el niño Jesús al san Antonio de Padua de la capilla de La Capuchina. Sí le había hundido la cabeza al santo en una alberca para que cumpliera por fin su palabra y luego había tratado de venderla en el almacén religioso La Emperatriz. Sí le había gritado enfrente de un par de beatas «¡para que no siga prometiendo en vano, san Antonio chimbo!». Pero no lo había hecho porque sí, por un capricho de sus nervios destemplados, sino porque de alguna manera tenía que castigar al santo por haberlo condenado a ser lo peor que se puede ser en esta vida: «un solterón».

Y había servido, señores. Vivía con dos hermanas gemelas, Amelia y Soledad, que se partían el mismo lomo en el mercado de la Plaza de San Victorino.

Saturnino cargaba en su cuerpo raquítico todos los agüeros. Se decía a sí mismo «Saturnino tiene que aprender a no temerle a tantas cosas», «Saturnino tiene que dejar de sudar frío». Al minuto siguiente se declaraba incapaz de proteger todos los días la fábrica de mosaicos, de semejante inseguridad, con un simple revólver. Rogaba su descanso de los sábados porque no era bueno dejar a las mujeres solas las siete noches de la semana, pues tarde o temprano empezarían a volvérsele en contra a su marido, y porque —parecía experimentar algo cercano al placer cuando volvía a decir esto— su religión vaticinaba una muerte eterna y atormentada y «ausoluta» a todo aquel que osara trabajar al final de la semana.

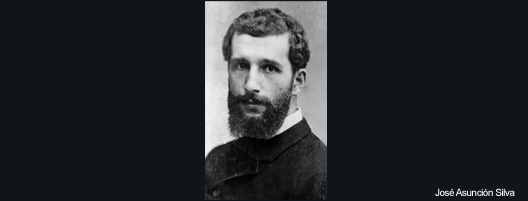

El Loco vivía intranquilo con la presencia de aquel hombre a tan pocas paradas de su rancho sin huecos ni ventanas. A unos pasos de la Plaza Mayor, hacía apenas unos días, le había pedido a José Silva que por el amor de Dios contara con él en vez de con ese guardia tan raro. Que lo considerara el único soldado de su ejército. Y que supiera que podía dar como un hecho su propia vigilancia de la fábrica de lunes a domingo. Y sin embargo, porque lo había llamado «señor José Asunción», que nada odiaba tanto el poeta como oír su nombre de hombre acompañado por «ese nombre de mujer», la conversación se les había extraviado en la mitad del camino. Y se les había transformado en un diálogo breve pero estrambótico sobre lo inevitable que era irse convirtiendo, con el paso del paso del tiempo, en las palabras con las que a uno lo habían bautizado.

Silva temía estarse volviendo José Asunción: no más ni menos. Y estaba convencido de que Juan de Dios se dejaba llamar el Loco Cacanegra de la mañana a la tarde, aun cuando no estaba de acuerdo con semejante apodo, porque suele quitarse la vida aquel que no consigue deshacerse nunca de sí mismo.

«Bonne journée, mon cher ami», dijo José Silva a manera de despedida, mitad en serio, mitad en broma, antes de recordarle al Loco que en la casa número 13 de la Calle de Borja lo estaba esperando un ejemplar de Bola de sebo que iba a cambiarle esa vida que no tenía más remedio. Silva se refregó las yemas de los dedos con la ilusión de quitarse de encima el color amarillento que ni siquiera el jabón Hamamelis había podido removerle. Revisó la deslucida pitillera de filigranas de plata —marcada con sus iniciales: J, A y S— por si acaso quedaba alguno de los puritos turcos que tanto le gustaban. En cambio, encontró tres cigarrillos Estrella de Bogotá que prefirió dejar para después.

Entonces se fue yendo. Se fue perdiendo por última vez entre la marcha fúnebre que se ha vuelto esta ciudad en pleno fin del siglo. Y el Loco no pudo decirle más que estaba listo a ser su guardia. Adiós, poeta, adiós.

La fábrica de mosaicos de José Silva está a setecientos siete pasos, mal contados, de la espalda del Loco. Más y más allá, si uno está listo a cruzar el terreno de la hacienda de un Licenciado de Aranda que vivió por aquí hace mucho tiempo, y luego seguir de ahí para viajar al infierno, está la pequeña ciudad de Honda. Y de Honda hacia allá empieza a aparecer Colombia. Pero el Loco Cacanegra, que algo busca entre los pastos fangosos, no se atreve a ver atrás porque le teme igual que al diablo a encontrarse al curioso fantasma de su mujer en la mirada. El Loco se dice a sí mismo en voz alta que fue aquí donde le dispararon a Silva en el corazón del corazón, ¡tas!, sobre el silencio cargado de la madrugada. Aquí fue, sí. Aquí quedó colgando su cuerpo de un caballo que no sabía por dónde comenzar. Ya el viento helado ha secado las pisadas de los asesinos, pero en este sitio ocurrió que, torcidos por la euforia que se siente en el campo de batalla, cuatro conspiradores hijos de la gran puta celebraron la muerte de ese hombre —piensa el Loco— sólo por ser tan bueno y tan altivo.

Habrá alguna vez en la que todos los que hoy estamos vivos estaremos muertos. Pero no así, por Dios, no muertos como el pobre José Silva.

Nadie vendrá a nuestro cadáver diciendo «bien muerto, hijo de puta», «bien muerto, señorito», «bien muerto, fracasado incestuoso», «bien muerto José Presunción Silva Pendolfi». No se oirán por ahí las sentencias «remedo de aristócrata» y «remedo de poeta» el día de nuestra partida.

Pobre José. Ya ni siquiera hablaba de literatura con nadie que no fuera de su absoluta confianza. Ya había aprendido a ser honesto y cauto a un mismo tiempo «porque aquí todo el mundo conoce a todo el mundo». Después de los reveses de fortuna, después de la muerte de su padre y de la muerte de su hermana, después de ver a su amadísima Isabel casarse con un tal Peñarredonda y después de encarar la quiebra estrepitosa que lo condujo a resignarse a ser un funcionario liberal atrapado en el servicio diplomático de un horrendo gobierno conservador, el exquisito José Silva poco a poco estaba aprendiendo a callarse, pobre. Pues a nadie le gusta la verdad en Bogotá. Pocos aquí saben encajar el golpe mortal de la ironía. Sólo unos cuantos saben qué hacer con un hombre que les sonríe como un príncipe benigno venido a menos, y que sin embargo no quiere ser su amigo.

Y Silva lo había hecho todo para probarle a su ciudad que él no era un hombre extraordinario, pues ni él ni nadie que no sea Dios se encuentra en la capacidad de serlo —se dice el Loco— y todo para todos se reduce a dormir sin sobresaltos esta noche, pero ningún bogotano había acabado de creerle.

Su sola presencia hería los pobres sentimientos de los peores mediocres. Su educación hacía ver vulgar a cualquier monarca de ruana y zamarros de cuero de león y galápago inglés. Su humor, que no cesaba, era una piedra en cada zapato. Sus versos escritos con la sanfasón de las frases que se le escapan por ahí al que ha nacido hecho de frases, «las confidencias de las cosas viejas», «la fragancia indecisa de un olor olvidado», «que rima en una misma estrofa inmensa», ponían de luto y en guardia a esos escritores circunspectos que padecen la capacidad de notar en secreto, en las obras de «los pocos afortunados», el talento que no tienen ni van nunca a tener.

Dios sabe que, incapaces de entenderlo, lo intentaron todo: de niño lo convirtieron en un chiste, de muchacho quisieron convencerlo de su fracaso en la tierra de los hombres anodinos y de adulto lo volvieron invisible día por día por día.

Pero él, que no acusó jamás recibo de la envidia, y que nunca perdió su tiempo probando que vivió rodeado de enemigos invisibles, siguió cometiendo sin parar el gran error de ser él mismo.

Hoy es, repito, el lunes 31 de agosto de 1896. Pero, atrapado eternamente en ese funesto domingo de mayo, el Loco ve como siempre las marcas de los tacones y de los bastones de los asesinos cerca del muro que no va a ninguna parte. Después, a punto de dar vuelta a la esquina del miedo, se derrota, se hace zancadilla, se dice a sí mismo que ni las ramas ni las hojas de los árboles le están hablando de ningún crimen al oído. Y, ya que no está por ahí Dolores para decirle «Juan de Dios: prométame que va a cumplirme», «sumercé: no se engañe más», trata de convencerse a sí mismo de que todo debe ser mentira. «Sí Señor: tiene que estar vivo». A nadie lo pueden matar por ser José Asunción Silva Gómez nada más. Tiene que aparecer ese pobre muchacho en una esquina de su polvorosa Santafé de Bogotá, en la luz verde de la media mañana, escondiéndose de todos los que quieren odiarlo. Tiene que andar por allá, con un sombrero bombín que nadie más podría ni querría ni imaginaría tener en ese mundo estrecho, y caminando a su propio paso con los impacientes zapatos de charol que le quedaban perfectos cuando aún no estaba muerto.

Es que no puede ser verdad que esté muerto. No puede ser. Para qué, por qué. El Loco Cacanegra vio cómo lo mataron como a un animal unos pasos antes de llegar a la fábrica de baldosas que, para escapar por fin de las angustias económicas, quería dejar montada antes de viajar a representar al asqueroso y sombrío y vengativo gobierno de la Regeneración. Colgaba de su caballo moro, el pobre José Silva, con la cabeza vencida por la muerte. Cuatro hombres le gritaban improperios como si estuviera respirando todavía. Pero quizás es por eso que ya nadie lo llama Juan de Dios ni se dice más que «ahí va el Bobo Tragedias» entre dientes, sino que se repite y se repite en las calles la frase «vaya pregúntele al Loco Cacanegra».

Tal vez es eso, sí. Acaso no es nada más ni es nada menos que eso: que está loco.

Puede ser que como un perturbado cualquiera, como el Loco Tamayo o el Loco Perjuicios o el Bobo Pasitos que uno solía encontrarse por ahí hace unos años, el Loco Cacanegra esté a punto de perderse dentro de sí mismo para siempre y esté viendo lo que no es y lo que no sucede. Puede ser que no le quede mucho más tiempo a cargo de su cuerpo y que dentro de poco vaya por ahí gritando versos sueltos de la canción que a la Virreyna le gusta tanto que le cante: «ay, yo soy huérfano, soy solo, o la lai, o la lai» y «no tengo deudas ni amigos, o la lai, o la lai, ando por el mundo errante…». Puede ser que la voz del uno y la voz del otro sean almas endiabladas que dentro de poco se le tomen ya del todo su cabeza, y que las palabras que no consigue convertir en frases terminen de cubrirle el cerebro como una telaraña que al final lo pudra. Acaso sea eso lo que va a pasar: que el Loco Cacanegra va a ir por ahí como un furioso animal callejero.

Y la gente en Bogotá no va a volver a decir «ese es más viejo que el Loco Cacanegra», sino, quizás, «más peligroso». Y entonces va a ser «trágico».

El Loco siempre ha sabido poner en su lugar a sus fantasmas. «Querido Dios: silencio». «Querido Dios: no más». Cuando comenzó a ser claro que no era otro bogotano trastornado que pasaba ciertas noches en el primer piso de pesadilla del Asilo de San Diego, apenas se hizo evidente que en realidad era un muchacho de quince años que temía más de la cuenta a las oscuridades, «el Señor» le enseñó a contar hasta diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, con los ojos cerrados. Y ya. Y así todo volvía a su lugar. Y así, contando hasta diez hacia dentro y con la frente contra la pared inútil en donde orina todas las mañanas, puede que el crimen que vio hace un momento se quede ahora atrás, y puede que se vaya volviendo mentira como cualquier alucinación de las de siempre.

—Sumercé: no se me vaya a enfurruscar ni a quedarse en vivo por lo que le digo, pero usted lo que está queriendo otra vez es comenzar a decirse mentiras —le dice un hilito de voz de su mujer que viene de debajo de la puerta de la choza y detrás del tictac de su relojito.

—Deme un poquito de paz, niña Dolores, no me ponga a mí en la tarea de cargar con todo el peso de este mundo que por eso es que vivo encorvado —dice el Loco entre dientes, hundido hasta los tobillos en los pastizales que rodean su casa, y aparta la voz de su mujer como a una mariposa negra.

—¡De pie, Montejo, de pie! —le advierte a las malas el grito sofocado de un soldado del ejército restaurador de su general Mosquera—. ¡Ya vienen! ¡Ahí están! ¡Somos perdidos!

—¡Jesús credo! ¿Por qué no se levanta de ahí, sumercé, por qué no se cuida mejor esa tos?

—¿Qué?, no la oigo, mija, ¿qué?

—¿Que por qué se pone a contar del uno al diez como si no fuera más que el Loco Cacanegra?

(Continua página 2 – link más abajo)